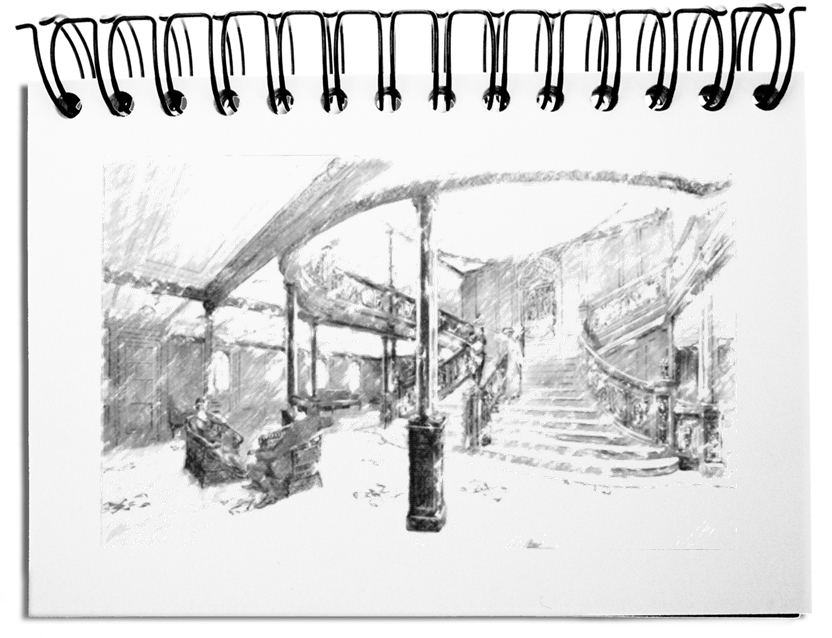

Am zehnten April 1912 startete die Titanic in Southhampton ihre Jungfernfahrt nach New York. Zu dieser Zeit war es das größte Passagierschiff. Glücklicherweise waren von den zugelassenen 3.300 Passagieren (neben den 900 Mitgliedern der Crew) nur 2.400 an Bord. Bis zur Kollision mit dem Eisberg galt der Dampfer, als das sicherste Schiff seiner Art. Anders gesagt war es weiter entfernt von einer Krise als irgendein anderes Schiff. Nach dem Untergang wurden einige Konstruktionsänderungen ausgeführt, die Zahl der Rettungsboote von den an Bord befindlichen Personen abhängig gemacht und regelmäßige Inspektionen vorgeschrieben. Alle, die auf einem Passagierschiff unterwegs sind, kennen die verpflichtenden Übungen, die innerhalb der ersten 24 Stunden auf See durchgeführt werden müssen. Im Interesse einer schnellen Bergung wurde der Funkverkehr neu geregelt – 24h Radiowache, eine sekundäre Stromversorgung für den Funk, Raketen nur noch für Notfälle zu nutzen. Um Eisberge frühzeitig entdecken zu können, patrouillieren heute Flugzeuge. Die Anstrengungen für den Ernstfall bedeuten allerdings nicht, dass alle Beteiligten sich unentwegt im Seenot-Modus befinden. Solange ein System nicht ausfällt, ist es im Normalbetrieb. Trotz dieser einfachen Wahrheit, verhalten sich in der Firma die Verantwortlichen so, als wären sie fortwährend in der Krise.

Allerdings ist dieser generelle Krisenmodus kontraproduktiv, da die Beteiligten dadurch ohne Ende überlastet werden und sich an diesen Zustand gewöhnen. Um das Momentum einer Krise nutzen zu können, sollte man verschiedene Krisenmodi unterscheiden.

- Potenzielle Krise

Dieser Modus ist Teil des Normalbetriebs. Es findet noch keine Krise statt. Allerdings entwickeln die Verantwortlichen die Einsicht, dass Störungen denkbar sind. Meritokratischen Führungskräften fällt es jedoch schwer, in angenommene Themen zu investieren – obwohl sie keine Überraschungen lieben. Für sie wird der Aufwand im besten Fall nur durch vermiedene Schäden ausgeglichen. Alles beginnt mit der Schaffung von Einsicht in die Notwendigkeit. Dabei steht an erster Stelle das unvoreingenommene Beschreiben der Gefahren und Folgen wie die rechtlichen Pflichten, mögliche wirtschaftliche Schäden für das Unternehmen und Nachteile für eine(n) selbst.

Das etablierte Krisenmanagement ist die Grundlage zur Eindämmung von Störfällen. Dies beinhaltet klare Rollen, Abläufe, verschiedene Szenarien, das regelmäßige Auffinden, Beobachten und Einschätzen von vorstellbaren Krisen. - Latente Krise

Wir befinden uns immer noch im Normalbetrieb erkennen aber die ersten Anzeichen einer Krise. Oberstes Ziel ist das Vermeiden des Eintretens eines Ernstfalls. Hierfür werden die im Vorhinein festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung des Schadens ausgelöst. Je größer der mögliche Schaden und je wahrscheinlicher die Krise, desto aufwendiger sollten die Maßnahmen ausgestaltet sein. Der Vorteil ergibt sich dadurch, dass KEINE größeren Beeinträchtigungen entstehen.

Zu diesem Zweck werden Frühwarnsensoren und Absicherungen an den erkannten Schwachstellen im Geschäftsmodell, in der Organisation und in der Infrastruktur eingebaut. Kennzahlen weisen die Entscheider auf unerwünschte Veränderungen im Betrieb und im Krisenmanagement hin. Vorbereitend werden zusätzlich anfällige Bausteine gewartet und Übungen für den Fall der Fälle durchgeführt. - Akute Krise

Der Wendepunkt und damit eine Krise ist erreicht, wenn eine Störung den Normalbetrieb verunmöglicht. Jetzt sollte das Krisenteam schnell seine Posten beziehen. Dabei werden die vorbereiteten Notfallpläne abgearbeitet. Die Verantwortlichen kümmern sich nur noch um die Behebung der Zwangslage. Die Mittel werden an die wesentlichen Stellen geleitet. Der Informationsfluss wird sichergestellt und die Stressreaktionen der Beteiligten gemildert.

Je nach dem Umfang des Vorfalls kann es sich um kurze Engagements von ein paar Stunden oder um sehr lange Einsätze von mehreren Wochen und Monaten handeln. Dabei geht es um das Beheben von Fehlern, das Versorgen von Notfällen und das Durchführen von Maßnahmen zum Überleben. Die Dauer der Krise wird vor allem von angemessenen Vorbereitungen ab. - Überstandene Krise

Die Krise endet mit der Aufhebung des akuten Störfalls. Damit befindet sich die Einheit noch nicht wieder in stabilem Zustand, aber die Behinderungen sind beseitigt. Danach beginnen das Aufräumen, das Wiederherstellen der Arbeitsfähigkeit und das Aufnehmen des regulären Betriebs. Dies erfordert das Sichten der Schäden. Der Wiederaufbau wird geplant. Die benötigten Mittel werden bereitgestellt. Die früheren Entscheidungswege werden reaktiviert. Die persönlichen Stressaspekte und Traumas der Betroffenen werden behandelt. Parallel startet der Rückblick auf die Geschehnisse. In einer After Action Review werden die Vorfälle mit Vertretern aus den beteiligten Bereichen ausgewertet – vor allem die eigentlichen Ursachen.

Damit beginnt bereits das Vorbereiten auf den nächsten Störfall. Es werden die Erkenntnisse in der Krisenvorbereitung eingebaut und allen bereitgestellt – z.B. den Versicherungen, Aufsichtsbehörden und -gremien sowie der Geschäftsleitung.

Fazit: Das Beschäftigen mit Krisen erfordert mehr als das spontane Entscheiden im akuten Fall. Vor allem ist wichtig, dass alle auf mögliche Krisen vorbereitet sind. Dies erfordert ein gemeinsames Verständnis bezüglich Krisen und der verschiedenen Krisenmodi, die neben dem Normalbetrieb stattfinden – ohne akute Krise. Dabei sollte alle wissen, dass mögliche Krisen weit über das Vorstellungsvermögen der Verantwortlichen hinausgehen – wie wir anschaulich seit Beginn der Coronakrise sehen konnten. Entscheidend ist eine geschickte Einschätzung der Risiken – wie wahrscheinlich und wie gravierend. Die Pflichtübung besteht dann aus dem Erarbeiten eines Notfallplans für alle denkbaren Fälle und Falltypen (z.B. wirtschaftlich, sozial, technisch, rechtlich). In diesem Zusammenhang können nie alle Bedrohungen erkannt und richtig eingeschätzt werden. Um angemessen reagieren zu können, ist eine stimmige Vor- und Nachbereitungen unabdingbar. Die definierten Krisenmodi grenzen den Normalbetrieb von der wirklichen Krise ab. Vor allem sollte das Bewusstsein der Führung für mögliche Störfälle geweckt werden und mit konkreten Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung verbunden sein. Die jährliche Übung hält die Beteiligten fit für die Fälle, die dadurch vermieden werden sollen. Ein Schrecken ohne Ende ist für die Vorbereitung verheerend, da sie Krisen zum Normalzustand macht. Dadurch gehen die Dringlichkeit und der Schwung zum Beheben in der Organisation verloren.